| 輪島塗資料展示室 |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

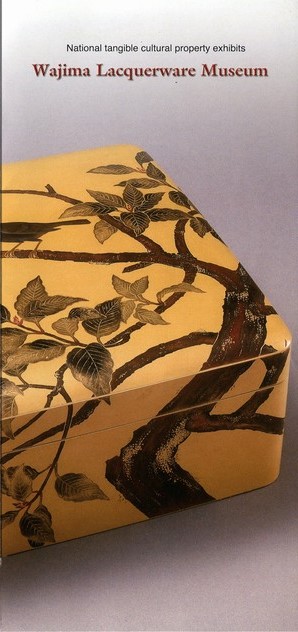

輪島塗のあらまし 輪島塗の起源については諸説ありますが、鎌倉時代後期から、室町時代の初期(西暦1400年頃)と推定されています。その考証として、市内の重蔵神社本殿にある応永4年(西暦1397年)のものとされる内障の扉には、朱塗りの形跡が見られ、また文明8年(西暦1476年)建立の重蔵権現講堂の棟札には、塗師三郎次郎定吉の名が記されています。その他、市内東山の養覚寺より収集された黒塗八隅膳と椀一組は、稚拙な製作技術からみて鎌倉時代後期から室町時代のものと推定されています。さらに近郷の能登町柳田字合鹿や当目、および北河内においても、その当時から漆器づくりがなされていたと伝えられています。 現在の輪島塗に近いものができるようになったのは、桃山時代後期から江戸時代初期の頃と考えられていますが、それは珠洲市飯田町の乗光寺より収集した四つ椀揃い八隅膳からの推察であります。 能登地方には、昔から王朝貴族や大名等が居住したことは無く、当時の漆器のほとんどは、信仰行事用に作られたものですが、その後、庶民の生活用具として使用されるに及んで丈夫な漆器が必要とされ、品質の改良工夫が続けられてきたものです。 寛文年間(1661〜1673)に至って、当時輪島に発見された珪藻土の一種を焼成粉末にして「地の粉」をつくり、漆に混入し、塗り研ぎを何度も繰り返して堅牢な下地を作る工法がされました。これが本堅地法で「布着せ」とともに今日の伝統工芸輪島塗の基本的工法となっています。 輪島塗に文様を施すようになったのは、江戸時代中期以降で、それまでは朱漆で絵付けされたものもありましたが、ほとんどは無地物でした。享保年間(1716〜1736)頃には、輪島独特の華やかな沈金技法が考案され、蒔絵は文政年間(1804〜1829)頃、会津から来た安吉夫婦によって会津蒔絵が伝えられたのをはじめ、京、加賀からの技術技法の導入や、蒔絵師の移住などによって次第に改善され普及し、華麗さを加えました。 輪島塗の販売が全国各地に広まったのは、江戸時代中期からで、とくに文化文政年間(1804〜1829)頃には品種も多様化し、現代にも劣らぬ優秀な技術の職人があらわれ、格調の高い名品がつくられて、今日まで遺されているものがあります。 輪島塗資料展示室の沿革 輪島塗の伝統工芸としての歴史は桃山時代に遡り、堅牢優美な現在の本堅地技法となったのは江戸時代初期とされています。全国各地への行商を主としていたため、産地での先人の名品遺作が少なく、憂慮されていました。しかし、輪島漆器会館の建設を機に、輪島塗の歴史を語る椀、膳、盆類をはじめ諸道具を展示することとなり、関係の皆様方のご理解とご協力を得て、多数の資料を収集することができました。 とくに初代館長 故・星野丈之助氏の情熱と行動力による積極的な収集努力が実を結び、昭和46年に資料館として公開されるに至りました。 この資料は、全国に誇る輪島塗の重要な時々の証となり、昭和52年に国の重要有形民俗文化財の指定を受け、また保存収集するための収蔵庫も国の助成を得て完成することができました。 今後、さらに資料の充実を図り、輪島塗の殿堂として長く漆器業の繁栄に寄与するものと確信しています。 平成27年に輪島塗会館が完成し、輪島塗資料展示室となりました。 収蔵品数 1. 製作関係用具 2557点 2. 職人生活用具 45点 3. 製品 1142点 4. 販売関係用具 60点 合計 3804点 |

||

| 展示室1は輪島塗製造工程の説明展示、展示室2は企画展示となっています。 | |||

木地は器の用途によって形が異なり、それぞれに適した技法を専門とする職種に分かれています。材料となる木材もまた最適なものが選ばれます。 . 椀木地は挽物木地ともいいます。 ロクロとカンナを用いて椀、皿、鉢など、丸い形の器を作ります。 材料はケヤキ、ミズメザクラ、トチなどです。 |

|

||

| 【椀木地】 | |||

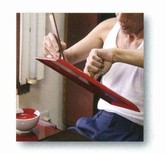

【上 塗】 |

輪島塗の特徴は塗りにあります。それは「本堅地(ほんかたじ)」と呼ばれる漆器の伝統的な下地技法です。輪島塗はこの技法にこだわり続け、質の向上をはかり、伝統として定着させたのです。 上塗りでは上質な精製漆を刷毛塗りします。ホコリを極端に嫌い、細心の注意を払いながら作業が行われます。 一つ一つ性質の異なる漆を使い分け、その時の季節や気候状況にあわせ、いつでも最適な塗膜が得られるよう、漆を調合することが、技術と経験に裏付けされた上塗り職人の実力です。. |

||

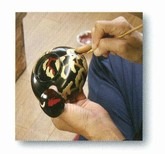

堅牢優美と評される輪島塗の特徴を支えるのが、蒔絵や沈金をはじめとした美しい装飾です。彩りを添えることで、漆器に新たな魅力が加わります。 蒔絵とは、筆に漆を付けて描き、金銀粉を蒔き付けて定着させ、文様を表す技法です。平蒔絵、研出蒔絵、高蒔絵の技法を駆使した多様な表現が可能です。 |

|

||

| 【蒔絵】(まきえ) | |||

| 輪島漆器商工業協同組合 輪島塗会館 〒928-0001 石川県輪島市河井町 24-55 TEL(0768)22-2155 http://www.wajimanuri.or.jp/ |

||||